|

『原状回復を』をめぐるトラブルが増加しております。 |

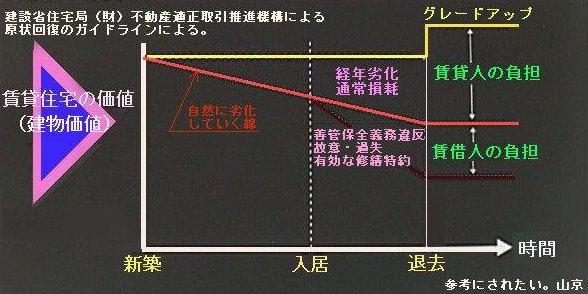

①自然損耗と

②入居者の故意過失

による汚損・破損退去時のトラブルで数多く見受けられるものに、畳やカーペット、壁紙等の汚損や破損が

【自然損耗】なのか、【入居者の故意・過失】によるものなのかという解釈を巡っての争いがあります。

子供のいたずら書きやタバコの焼け焦げなど、入居者の故意・過失が明らかなものについてはあまり問題にはなりませんが、壁紙についた手垢や畳の日焼けなど、一概に入居者の落ち度と決め付けられないものもあります。

「ここまで汚したら故意・過失」というように、機械的に決められないところに、原状回復のトラブルの難しさがあります。

このような問題を回避する方法は、あくまでも両者(貸主と借主)の話し合いによる解決しかありません。

入居時の部屋の状況等、具体的な資料をもとに両者の検分を行い、お互いの合意を結ぶことが大切です。

なお、貸した当時の状況(原況)に対する疎明責任は、判例では貸主側に課せられております。

したっがって、例えば「貸した当時はここに損傷がなかった」と貸主側が主張するには、その根拠となる証明を貸主側の方で証明する必要があるわけです。

また、入居者の故意・過失により、修繕費用を入居者が負担する場合でも、

新品に取り替えるための全費用を要求することは妥当ではないということです。なぜならば、入居者がそれまで住んでいることによって、発生した自然損耗分までも負担することになるとの理由によるものです。

以上、原状回復をめぐるトブルガイドラインから

| 原状回復とは? ① 借主が賃貸住宅の返還に際し、借主が付加した物を撤去し元の状態に戻すこと。〔民法598条以下「原状回復・収去義務」〕 例)カーテンやエアコンの取り外し等 ② 借主の故意・過失により生じた損耗・汚損・破損を回復すること。 〔民法594条(用法違反および保管義務違反〕による損害賠償義務。 例)タバコによる畳の焼け焦げや子供のいたずら書き等の修復 ③ 賃貸借契約の特約により『借主の修繕範囲』を明確に定めている場合軽微な設備の修繕等を借主の負担で行うこと。 例)ふすま、障子の張替えや畳の表替え・裏返し等 現実的には、以上の3つが混在して使われています。 【修繕特約】とは、原則的に「費用が軽微な修繕は、借主は貸主の承認を得ることなく、当該修繕を行い、生活上の不便を解消することができる。」という趣旨のものです。 原状回復は、上記の修繕の内容を退去時には元に戻すという意味なのです。 しかしながら、多くはこの特約が拡大解釈され、自然損耗や経年変化による修繕に関しても、借主が必ず修理しなければならないとする義務的な内容として使われています。 その結果、借主側が不当な不利益を受ける場合が少なくありません。 結論的言えば 上記の①及び②は借主の負担となります。しかしながら③については、 契約書に記載されていても、それが有効であるためには、 以下の3つの要件を満たしていなければならないことになっております。 |

| 特約が有効でるための 3つの要件 三つの要件 ① 暴利的でないなどの、客観的、合理的理由があること。 ② 賃借人が特約によって「通常の原状回復義務を超えた修繕等の義務を負う。」 ことについて認識していること。 ③ 賃借人が特約による義務負担の意思表示をしていること。 つまり修繕の特約は、それを成立させるために上記の要件を必要とする『非常に限定的』なものと理解されております。 |

|

| したっがって、退去時における入居者の修繕負担については特約の有無に係わらず、「原状回復の原則による適用」がぜひ必要と、財団法人不動産適正取引推進機構は、原状回復のガイドラインで説明しているのです。 |

山形県宅地建物取引業協会から発行されているパンフレットからはここをクリックしてご覧ください。

| あなたが不動産賃貸借について不当な不利益を受けた場合の身近な機関(制度)は下記になります。 記 1社団法人宅地建物取引業協会相談部 都道府県単位にあり地域ごとに支部があります。 相談部は、あなたの相談内容を受け付けています。 TEL.(023)642ー8133 2県の住宅課 県庁の中にあります。業者を監督するところになっています。 相談内容によっては、前記の(社)宅建協会相談部を紹介してくるかもしれません。 TEL.(023)630-2630 3山形県消費生活センター 4簡易裁判所の小額訴訟制度 |

| 少額訴訟制度 誰にでも出来ます。そして、1回の審理で判決!以下の特徴があります。 1.60万以下の金銭を請求する場合に利用できます。 2.原則としては一日で、判決や和解の結論を出します。 3.もし、判決の結果納得できない場合は、一度だけ異議の申立てが出来ます。 4.ただし控訴をして争いを続けることは出来ません。 5.また、相手方が少額訴訟裁判に同意してくれていることが条件となります。 たとえばこんな時に役立ちます。 1.天井の水漏れによる、損害の賠償は。 2.アパートの敷金が戻ってこない。精算が納得しにくい。 3.貸した金を返してくれない。 4.事故等による車の修理費の交渉に応じてくれない。 5.アパート賃借の申込み時に支払った手付金を返してくれない。 |

民法の基本原則 総則第1条から抜粋

| 私権の基本原則 | 私権は公共の福祉に遵ふ(したがう)。 |

| 信義誠実の原則 | 権利の行使および義務の履行は信義に従い、 誠実にこれを為すことを要す。 |

| 権利乱用の禁止 | 権利の乱用はこれを許さず。 |

契約自由の四原則

| 締結の自由 | 契約を締結するか、しないかについて、 外部からどのような強制も加えられることのない自由。 |

| 相手方選択の自由 | 何人を契約の相手方に選んでも支障なく、 特定人を契約の相手方として、拘束されることのない自由。 |

| 内容決定の自由 | 強行法規または、公序良俗に反しないかぎりにおいて、 どのようなうな契約なりとも定めることのできる自由。 |

| 方式の自由 | 単なる合意のみで契約を締結でき、 複雑な特別の方式が要求されることのない自由。 |

| 借家法から 借家法は、民法の普通法に対して特別法の位置にあります。 「特別法は普通法を破る」の原則により優先的に適用されています。 更新拒絶又は解約の制限(第一条ノ二) 建物の賃貸人は自ら使用することを必要とする場合その他正当の事由ある場合に 非ざれば賃貸借の更新を拒み又は解約の申入を為すことを得ず。 ここでいう「自ら使用」は、文字とおりの自ら使用だけではありません。 「自ら使用するだけの正当な事由(理由)」になっているかが問われています。 また自ら使用するだけの正当な事由(理由)があっても賃貸借の更新を拒み又は解約の申入を為すには、6ヶ月以上の期間をもって申し入れすることと借家法は定めています。 以上を要約すると 1.自ら使用するだけの正当な事由(理由)があること。 2.6ヶ月から一年以上の期間前に解約の申し入れをすること 一般的には1,2のどちらかでも欠けていてば有効な解約、明け渡しのい理由になりません。 立退き料の負担が関わってきます。 なぜ自ら使用するに、〔正当な事由〕が求められているのかについて、以下に説明いたします。 正当事由制定の意義 【借家人は、借家を居住ないし営業の本拠として継続的に利用し、それを基盤として社会的ないしは経済的生活関係を築き上げている。 したがって、その賃貸借関係が永続することは、借家人にとって重大な基本的利益であり、ひいては借家人を含む社会の一般的利益である。】 例えば、子供を教育したり、地域的活動や趣味のサークルに参加したりできることも、基本的に住まいの場が安定していることが前提にっています。 自分の意思に反して居住を退かなければならないならば、何人も将来に向って、目的をもった努力をすることが出来なくなり、それは、個人にとってはもとより、社会の一般的な不利益であるということなのです。 判例によれば 「賃貸借の当事者双方の利害関係その他「諸般の事情を考慮し、社会通念に照し、妥当と認むべき理由」と定義されています。 そして、家主が自ら使用する必要のあることは、それ自体として当然に正当事由となるものではなく、正当事由の存在を判定するための一資料としての意義をもつに過ぎないものとされています。 |